En Milán el peor síntoma del coronavirus no es la tos ni la fiebre

La xenofobia se propaga junto con la enfermedad

Desde Milán

Era un viaje familiar a Italia en febrero de 2020 para conocer Milán, la ciudad donde vivió mi abuelo. No tenía relación alguna con el peligro ni con el riesgo. Pero pasados los días, las pantallas se encargaron de manifestar lo que nosotros desde el fin del mundo no lográbamos concebir: que el coronavirus estaba más cerca de lo que creíamos.

Tal vez informarnos no era la mejor opción, pero lo hicimos. Acabábamos de llegar a Milán cuando los medios de comunicación alertaban que el coronavirus ya se había transformado en un peligro inminente: el virus había llegado a tierras italianas con la misma fuerza que las personas corrían a comprarse barbijos y alcohol en gel. “Ahora los están cobrando 40 euros y la gente los compra igual”, decían los periodistas. “Las calles están vacías y se evitan los lugares públicos”, repetían.

Para ese entonces, ya casi 200 de personas estaban en cuarentena y 2 habían muerto: un hombre de 77 años y una mujer de 75. La región de Lombardía, la “zona 0” dentro de Italia, reportaba unas 50.000 personas aisladas en tres de sus localidades, ubicadas a 60 km de Milán.

Todavía ni habíamos apoyado las valijas cuando los zócalos televisivos acompañaban el inicio de una psicosis colectiva de la que iba a terminar siendo parte: el Duomo, las escuelas, los cines y los teatros iban a estar cerrados hasta nuevo aviso. Algunos restaurantes ni abrirían. Se restringían los vuelos desde China. Giuseppe Sala, el alcalde de la ciudad, lo confirmaba en sus redes sociales: estábamos ante una ciudad deshabilitada.

Las calles de Milán y el coronavirus

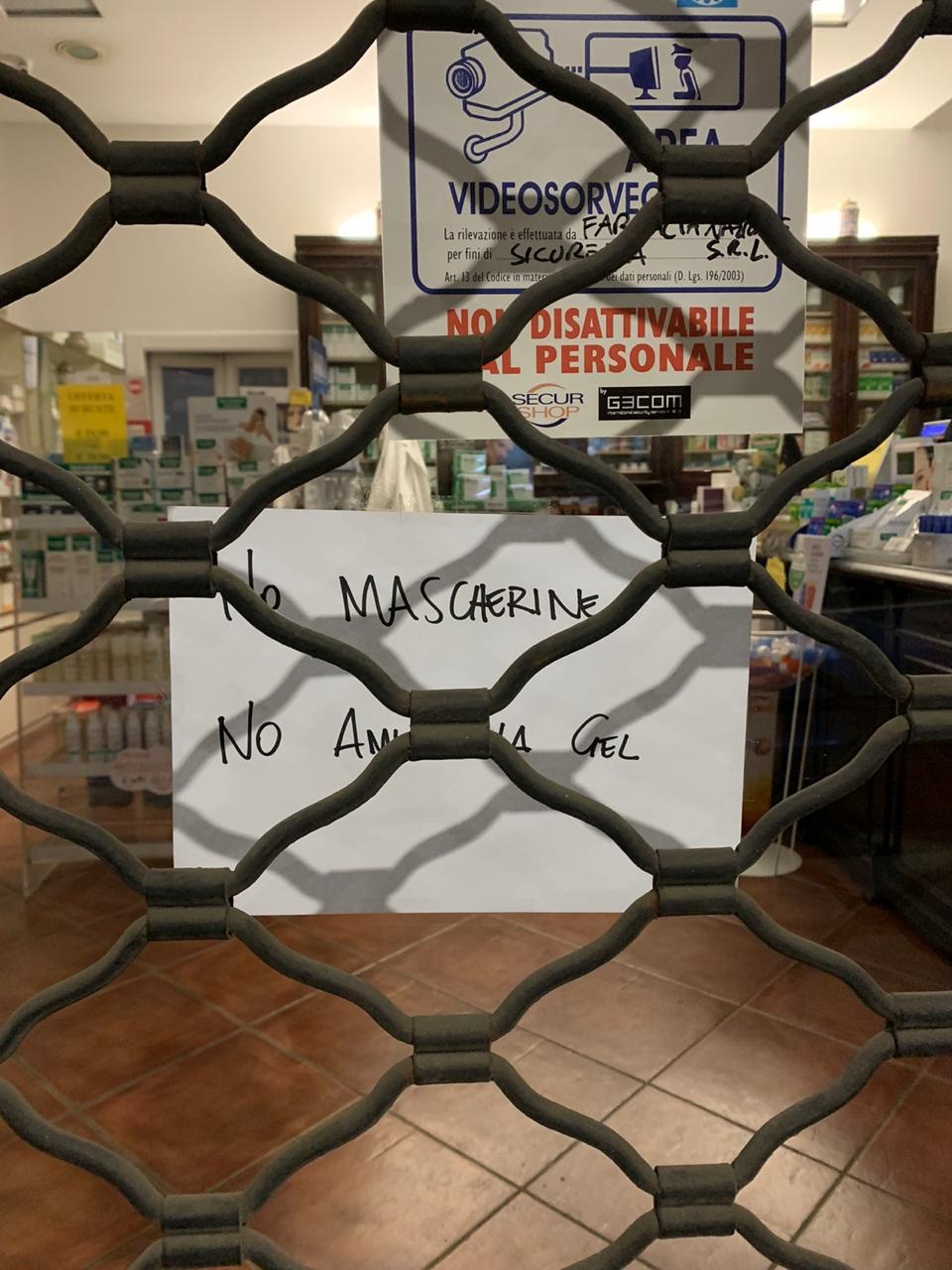

Visitar una farmacia fue de pronto más interesante que conocer el Duomo, ahora por fuera. No tardé en confirmar mis sospechas: no había más barbijos ni alcohol en gel en ninguna farmacia de Milán. Algunas se atajaban ante la pregunta con carteles en sus puertas: “No mask”. En otras, con una risa incómoda más cercana a la incertidumbre que a la propia gracia, nos decían: “Mascherine esaurite”. Algunos vendían una especie de spray que parecía tener más agua que alcohol. Ante la duda, lo compramos igual: a 5 euros cada uno, se terminaban en apenas 4 usos.

Aunque varios médicos confirmen que el barbijo no tiene efectos reales para prevenir el virus y que, en general, sirve más para los contagiado que para las personas sanas, la mascarilla terminó siendo un símbolo de cierto privilegio: quienes transitaban las calles con él eran los precavidos, los que habían llegado a tiempo. El resto, con bufanda y a cierta distancia de la gente. Éramos más los que no teníamos barbijo.

En la semana de la moda y el capitalismo se las ingenió, una vez más, para hacer del barbijo otro icono fashionista. La premisa reinante fue: ante la psicosis, se trabaja igual.

Los negocios de las principales marcas de ropa abrían sus puertas normalmente. Algunos ofrecían como recompensa alcohol en gel; sí, ese mismo que de otro modo no conseguiríamos.

El Duomo seguía atrayendo turistas. Los restaurantes estaban abiertos, algunas pastelerías no servían en sus a sus mesas, pero sí desde el mostrador. No había ningún operativo oficial ni una política pública a la vista que denotara una medida estructural ni que impidiera la aglomeración de gente en espacios públicos.

Y así, como quien no quiere la cosa, Milán terminó pareciéndose a lo que los medios italianos mostraban de ella. En definitiva, la ciudad estaba atravesada por un denominador común que tenía un solo nombre: coronavirus. Esa palabra que ya no tiene idioma ni frontera pero que, si alguno llegaba a pronunciar en un espacio público, generaba más paranoia que la propia tos que algún valiente se animaba a manifestar en las calles: miradas sospechosas, cambio de vereda, ajustarse la bufanda para que actúe de barbijo, cara de susto, acelerar el paso.

Al fin y al cabo, el barbijo terminó siendo más bien una caricia psicosomática que una herramienta real para evitar el contagio. No importa que no cambie demasiado y que los médicos lo refuercen una y otra vez: tengo barbijo y con eso puedo sentirme en paz.

Por supuesto, parte de las acciones que los medios compartían eran llevadas a rajatabla por los que transitaban las calles: estar a dos metros de distancia de un otro, esperar a que cambie el semáforo alejándose del resto, acercarse a una góndola del supermercado cuando ninguna otra persona lo esté haciendo, aplicarse alcohol en gel como un acto reflejo. El miedo aumentaba a la par de los números confirmados y, junto con esas noticias, proliferaban los hechos de violencia hacia personas asiáticas en espacios públicos.

Pronto, el virus no fue el único enemigo a erradicar, sino la fiel manifestación de algo que pasaba por debajo de la superficie pero que nadie se interesaba en ver: la xenofobia y el racismo. Las pantallas arrojaban una y otra vez que Italia terminó siendo presa de su propio progresismo. Que permitir sin juzgar el ingreso y el egreso de turistas a todas sus ciudades los llevó a ser el tercer país con más casos de coronavirus en el mundo.

Al fin de cuentas, la tos, la fiebre, la palabra coronavirus y la xenofobia terminaron siendo los verdaderos síntomas de una ciudad que se teme a sí misma. Alcohol en gel en mano y barbijo como escudo, Milán se transformó en el escenario de una Europa que no lo tenía todo controlado y que, ante el peligro, no supo qué más hacer.

Como una profecía autocumplida a lo “La guerra de los mundos”, Milán se teme a sí misma pero, al igual que el resto del planeta, prende pantallas para terminar confirmando que hay algo que se propaga con más fuerza que cualquier otro virus: la paranoia como respuesta social y la xenofobia como marca registrada que construye una otredad pero que prefiere, ante lo peligroso, resguardarse primero. O cruzarse de vereda.